Голиков Филипп Иванович16(29).07.1900–29.07.1980 Маршал Советского Союза Родился в д. Борисово под Курганом в Западной Сибири, в семье фельдшера. С 1918 года член Коммунистической партии РКП(б). В том же году вступил в Красную Армию. Участвовал в Гражданской войне в рядах полка «Красные орлы». В 1938 окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Командовал полком, дивизией, мехкорпусом. В…

Биографии

Говоров Леонид Александрович

Говоров Леонид Александрович10(22).02.1897–19.03.1955 Маршал Советского Союза Родился в д. Бутырки под Вяткой в семье крестьянина, ставшего затем служащим в г. Елабуге. Студент Петроградского политехнического института Л. Говоров в 1916 году становится юнкером Константиновского артиллерийского училища. Боевую деятельность начал в 1918 г. офицером белой армии адмирала Колчака. В 1919 году добровольцем вступил в Красную Армию, участвовал…

Ворошилов Климент Ефремович

Ворошилов Климент Ефремович 23.01.(4.02)1881–2.12.1969 Маршал Советского Союза, Нарком обороны СССР Родился в с. Верхнее в Донбассе в семье рабочего-железнодорожника. Был шахтером, затем слесарем. 15-летним юношей вступил в революционное движение. Член РСДРП с 1903 года. Профессиональный революционер — был 7 раз арестован, сидел в тюрьме, находился в ссылках. Позднее Ворошилов писал: «…я счастлив тем, что получил…

Василевский Александр Михайлович

Василевский Александр Михайлович18(30).09.1895–5.12.1977 Маршал Советского Союза,Министр Вооруженных сил СССР Родился в селе Новая Гольчиха близ Кинешмы на Волге. Сын священника. Учился в Костромской духовной семинарии. В 1915 году окончил курсы в Александровском военном училище и в чине прапорщика был направлен на фронт Первой мировой войны (1914–1918 гг.). Штабс-капитан царской армии. Вступив в Красную Армию в годы…

Будённый Семен Михайлович

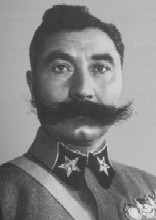

Буденный Семен Михайлович13(25).04.1883–26.10.1973 Маршал Советского Союза Родился на Дону, на хуторе Козюрин под Ростовом. В детстве батрачил. Начал службу в армии в 1903 году в казачьем полку. Участвовал в русско-японской войне (1904–1905) в Маньчжурии. Храбро сражался на фронтах Первой мировой войны (1914–1918), был несколько раз ранен и получил полный бант Георгиевского кавалера (4 креста и…

Блюхер Василий Константинович

Блюхер Василий Константинович19.11(1.12).1890–9.11.1938 Маршал Советского Союза Родился в д. Барщинка под Ярославлем в семье крестьянина. В 1909 году поступил слесарем на Мытищинский вагоностроительный завод. За участие в рабочей забастовке в Москве (1910) был арестован и заключен в тюрьму. В 1914-м, с началом Первой мировой войны, был отправлен на фронт рядовым. За 4 месяца, проведенных на фронте,…

Бирюзов Сергей Семенович

Бирюзов Сергей Семенович8(21).08.1904–19.10.1964 Маршал Советского Союза Родился в г. Скопин под Рязанью. В 7-летнем возрасте остался круглым сиротой. В 13 лет начал самостоятельную трудовую жизнь, работал лесорубом. В 1922 году поступил в Красную Армию. Он гордился тем, что, находясь в военной школе в Кремле, стоял на посту у кабинета В. И. Ленина. В 1937 году с отличием окончил…

Батицкий Павел Фёдорович

Батицкий Павел Федорович 14(27).06.1910–17.02.1984 Маршал Советского Союза Родился в г. Харькове в семье русского рабочего. В 1924 году по путевке Харьковского завода «Серп и молот» стал курсантом Украинской военно-подготовительной школы, затем кавшколы. В 1938 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) сражался на Северо-Западном, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских, 1-м…

Баграмян Иван Христофорович

Баграмян Иван Христофорович 20.11.(2.12).1897–21.09.1982 Маршал Советского Союза Родился в горном селении Чардахлы, близ Елизаветполя, в семье рабочего-железнодорожника. По национальности армянин. В армии с 1915 года. В годы Первой мировой войны сражался на Кавказском фронте против турок (1917). В декабре 1920 прапорщик Баграмян вступил в Красную Армию. После Гражданской войны командовал кавполком, был нач. штаба кавдивизии.…

Ахромеев Сергей Фёдорович

Ахромеев Сергей Федорович5.05.1923–24.08.1991 Маршал Советского Союза Родился в с. Виндрей в Мордовии в семье крестьянина. В Красной Армии с 1940 года. В Великой Отечественной войне (1941–1945) командовал взводом и батальоном. После войны на штабных и командных должностях — командир танкового полка, начальник штаба дивизии, командир дивизии, командующий армией, начальник штаба военного округа. В 1952 окончил…