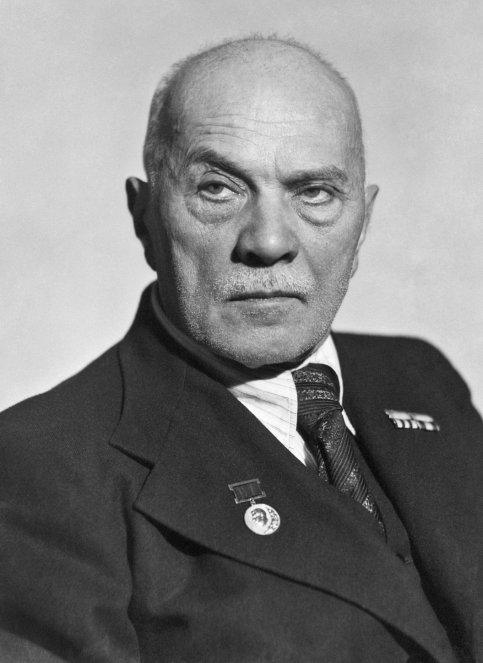

Алексей Викторович Щусев (1873 — 1949) — выдающийся русский архитектор, академик с 1943 года. В разные периоды творчества обращался к традициям классической архитектуры, древнерусского зодчества и национальным мотивам. Участвовал в разработке плана реконструкции Москвы (1918–1925). Разработал планы послевоенной реконструкции Новгорода, Новоиерусалимского монастыря в Истре. По проектам и при участии Щусева построены Мавзолей В. И. Ленина (1924–1930), гостиница «Москва» (1932–1938), Москворецкий мост (1937), Новосибирский театр оперы…

Биографии

Крупская Надежда Константиновна

Надежда Константиновна Крупская (1869–1939) — виднейший партийный и государственный деятель, профессиональный революционер, соратник, жена и друг великого Ленина. Вся жизнь Надежды Константиновны была отдана партии, борьбе за победу рабочего класса, борьбе за строительство социализма, за победу коммунизма. Молодость Надежда Константиновна родилась и училась в Петербурге. Ещё совсем юной девушкой стала она задумываться о несправедливости, царившей…

Бухарин Николай Иванович

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — советский государственный деятель, академик АН СССР (1928). Участник Революции 1905 года и Великой Октябрьской революции 1917 года. В 1917–1918 лидер «левых коммунистов». В 1918–1929 редактор газеты «Правда», одновременно в 1919–1929 член Исполкома Коминтерна. В 1929–32 член Президиума Высшего совета народного хозяйства СССР, с 1932 член коллегии Наркомтяжпрома. В 1934–1937 редактор…

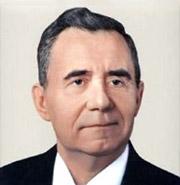

Рыков Алексей Иванович

Рыков Алексей Иванович (1881–1938) — советский партийный и государственный деятель. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР (1924–1929), Председатель Совета народных комиссаров СССР (1924–1930). Член Политбюро ЦК партии. Родился 13 февраля 1881 в русской крестьянской семье в Саратове. Окончил саратовскую классическую гимназию. Еще в гимназии начал изучать «Капитал» Карла Маркса. Вступил в РСДРП в 1898 году, активно…

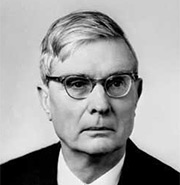

Суслов Михаил Андреевич

Суслов Михаил Андреевич — советский политический деятель, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК Партии. Член РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с 1921 года. Родился 8 (21) ноября 1902 года в селе Шаховское Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне Ульяновской области) в русской крестьянской семье. В 1918–20 годах активно работал в сельском комбеде в Хвалынском уезде. В 1924 году окончил в Москве…

Каганович Лазарь Моисеевич

Лазарь Моисеевич Каганович (родился 10 (22) ноября 1893 года в деревне Кабаны Радомысльского уезда Киевской губернии Российской империи (ныне село Диброва Полесского района Киевской области, Украина); умер 25 июля 1991 года в Москве) – советский государственный и политический деятель. Лазарь Каганович родился в еврейской семье, учился на сапожника и потом работал на обувных фабриках и…

Калашников Михаил Тимофеевич

Калашников Михаил Тимофеевич — конструктор стрелкового автоматического оружия; начальник конструкторского бюро Ижевского машиностроительного завода, полковник-инженер; заместитель главногвыдающийсяо конструктора ПО «Ижмаш», полковник-инженер; главный конструктор — начальник бюро по стрелковому оружию ОАО «Концерн «Ижмаш», генерал-лейтенант. Родился 10 ноября 1919 года в селе Курья ныне Курьинского района Алтайского края в многодетной крестьянской семье Тимофея Александровича (1883-1930) и Александры…

Громыко Андрей Андреевич

Громыко Андрей Андреевич — советский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел СССР, доктор экономических наук. Родился 5 (18) июля 1909 года в деревне Старые Громыки ныне Ветковского района Гомельской области (Белоруссия) в крестьянской семье Андрея Матвеевича Грамыко-Бурмакова (1876–1933) и Ольги Евгеньевны Бекаревич (1884–1948). С 13 лет ходил с отцом на заработки. После окончания семилетней…

Жуков Георгий Константинович

Жуков Георгий Константинович — советский полководец, государственный и военный деятель, один из активных строителей Вооружённых Сил СССР, Маршал Советского Союза. Родился 19 ноября (1 декабря) 1896 года в деревне Стрелковка ныне Жуковского района Калужской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1919 года. В 1907 году окончил три класса церковно-приходской школы. В 1920 году…

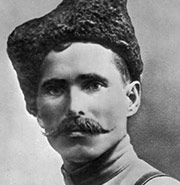

Чапаев Василий Иванович

Чапаев (Чепаев) Василий Иванович (1887—1919) — выдающийся командир Красной армии, народный герой, коммунист. Родился в деревне Будайке Чебоксарского уезда, Казанской губернии (ныне — Чувашская Республика) в семье крестьянина-бедняка. С детства начал трудовую жизнь: был пастухом, мальчиком в лавке, плотником. В 1908 был призван в царскую армию. В начале первой мировой войны был вновь призван и…