Автобиография (1921 г.) Родился в 1877 году. Учился в гимназии в г. Вильно. В 1894 году, будучи в 7-м классе гимназии, вхожу в социал-демократический кружок саморазвития; в 1895 году вступаю в литовскую социал-демократию и, учась сам марксизму, веду кружки ремесленных и фабричных учеников. Там меня в 1895 году и окрестили Яцеком. Из гимназии выхожу сам…

Биографии

Гагарин Юрий Алексеевич

Гагарин Юрий Алексеевич — пилот космического корабля (КК) «Восток», космонавт СССР и мира № 1, лётчик-космонавт Центра подготовки космонавтов ВВС СССР, майор. Родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Западной области (ныне Гагаринский район Смоленской области) в семье колхозника. В 1941 году начал учиться в средней школе, но учёбу прервала война. В…

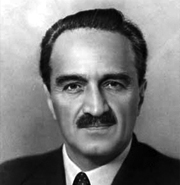

Подгорный Николай Викторович

Подгорный Николай Викторович — Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины; председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро ЦК КПСС. Родился 5 (18) февраля 1903 года в посёлке Карловка (с 1957 года город Полтавской области Украины), в семье рабочего-литейщика. Украинец. Трудовую деятельность начал в 1917 году учеником, затем слесарем Главных механических мастерских в Карловке; был одним…

Молотов Вячеслав Михайлович

Молотов (настоящая фамилия — Скрябин) Вячеслав Михайлович — первый заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик, Народный Комиссар иностранных дел СССР, заместитель председателя Государственного Комитета Обороны СССР, член Ставки Верховного Главнокомандующего, чрезвычайный и полномочный посол СССР. Родился 25 февраля (9 марта) 1890 года в слободе Кукарка, ныне город Советск Кировской области, в семье…

Микоян Анастас Иванович

Микоян Анастас Иванович (25. 11. 1895 — 21. 10. 1978), партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда. Микоян Анастас Иванович — заместитель председателя Совета Народных Комиссаров (СНК) Союза Советских Социалистических Республик, член бюро СНК СССР, Народный Комиссар внешней торговли СССР, член Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б). Родидся 13 (25) ноября 1895…

Косыгин Алексей Николаевич

Косыгин Алексей Николаевич — первый заместитель Председателя Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик; председатель Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик, член Политического бюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза. Родился 8 (21) февраля 1904 года в Санкт-Петербурге в семье рабочего. Русский. В Красную Армию вступил в юном возрасте добровольцем в 1919 году, и служил в…

Киров Сергей Миронович

Сергей Миронович Киров был одним из выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Его имя навсегда сохранится в памяти трудящихся нашей страны. Киров родился в городе Уржуме Вятской губернии (сейчас Кировская область). В 1904 году восемнадцатилетним юношей он вступил на путь профессионального революционера и до конца своей жизни был верным учеником Ленина, последовательно проводил в…

Ворошилов Климент Ефремович

Ворошилов Климент Ефремович (4.2.1881 — 2.12.1969) — советский военачальник, государственный и партийный деятель, герой Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза. Родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне Луганской области, Украина) в семье рабочего-железнодорожника. Русский. Член РСДРП(б)/ВКП(б)/КПСС с 1903 года. С 1896 года работал на Юрьевском металлургическом заводе,…

Булганин Николай Александрович

Булганин Николай Александрович — Председатель Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик, Маршал Советского Союза. Родился 30 мая (11 июня) 1895 года в Нижнем Новгороде в семье служащего. После окончания в 1917 году реального училища работал учеником электрика и конторщиком. Член РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с 1917 года. В 1918-19 годах Николай Булганин — заместитель председателя Московско-Нижегородской железнодорожной Чрезвычайной…

Берия Лаврентий Павлович

Берия Лаврентий Павлович — заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР, член Государственного Комитета Обороны (ГКО), Народный Комиссар Внутренних Дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности. Родился 16 (29) марта 1899 года в селении Мерхеули Сухумского округа Тифлисской губернии, ныне Республика Абхазия (Грузия), в крестьянской семье. Грузин. В 1915 году окончил с отличием Сухумское высшее начальное…